從靜態頁面到動態應用的關鍵要素

No-Code 開發實作:Bubble 操作基礎與動態數據

2025 Jul 01 用 AI 做產品

【閱讀地圖】:概念篇 → [基礎操作篇 ] → 功能開發篇 → 最佳實踐篇 → 專案實戰篇

在前面的文章中,我們了解了 No-Code 開發思維和 Bubble 的三大核心元素。在深入編輯器操作之前,讓我們先明確 Bubble 這個平台的最佳應用場景,以及它的能力邊界。

Bubble 的應用定位

不適合的應用場景

大量運算功能的應用並非 Bubble 的強項。如果要建立的服務需要複雜數學運算、機器學習模型訓練、或是大數據分析的應用,Bubble 的 No-Code 限制會成為瓶頸。雖然可以透過 API 整合外部運算服務,但這類應用需要搭配後端的程式開發。

遊戲開發也不在 Bubble 的最佳應用範圍內,特別是需要即時物理引擎、複雜圖形渲染、或是毫秒級回應時間的遊戲。

純展示性的靜態網站或精美的 Landing Page 可能也不是 Bubble 的最佳選擇。如果你的需求只是展示公司資訊、產品介紹、或是行銷頁面,而不需要使用者互動和資料處理,那麼 Webflow 或其他專門的設計工具可能更適合,因為它們在視覺設計的自由度和載入速度上有優勢。

最適合的應用類型

Bubble 特別適合開發需要使用者互動和資料管理的應用。例如知識服務類平台如線上課程網站、專家諮詢平台,社群媒體如 Facebook 的動態牆、好友系統,以及市場媒合平台如 Airbnb 的房源管理、預訂系統。

這些應用的共同特點是不同使用者都有自己的個人化資料,需要即時狀態更新,或是使用者之間需要複雜的互動機制。Bubble 的 dynamic Data(動態數據)功能和整合性架構(資料庫 & Workflow & Condition)讓這些複雜功能能夠在單一平台中無縫銜接。

現在讓我們深入了解 Bubble 最重要的特色功能——Dynamic Data。這將幫助你理解為什麼 Bubble 能夠建立像 Facebook、Airbnb 這樣複雜的動態應用。

Dynamic Data:Bubble 的核心優勢

什麼是 Dynamic Data

Dynamic Data(動態數據)是 Bubble 最強大的功能之一,它讓你的應用能夠根據即時資料、使用者狀態或特定條件來動態改變內容和行為。這個功能使得 Bubble 能夠建立真正「活著」的應用程式,而不僅僅是靜態的網頁展示。

在傳統的靜態網站中,你設計時看到什麼內容,使用者就看到什麼內容。但在 Bubble 中,我們設計的是一個「模板」,實際顯示的內容會根據資料庫中的即時資料動態生成。這就像是建立一個會自動調整的智慧系統,能夠為每個使用者提供個人化的體驗。

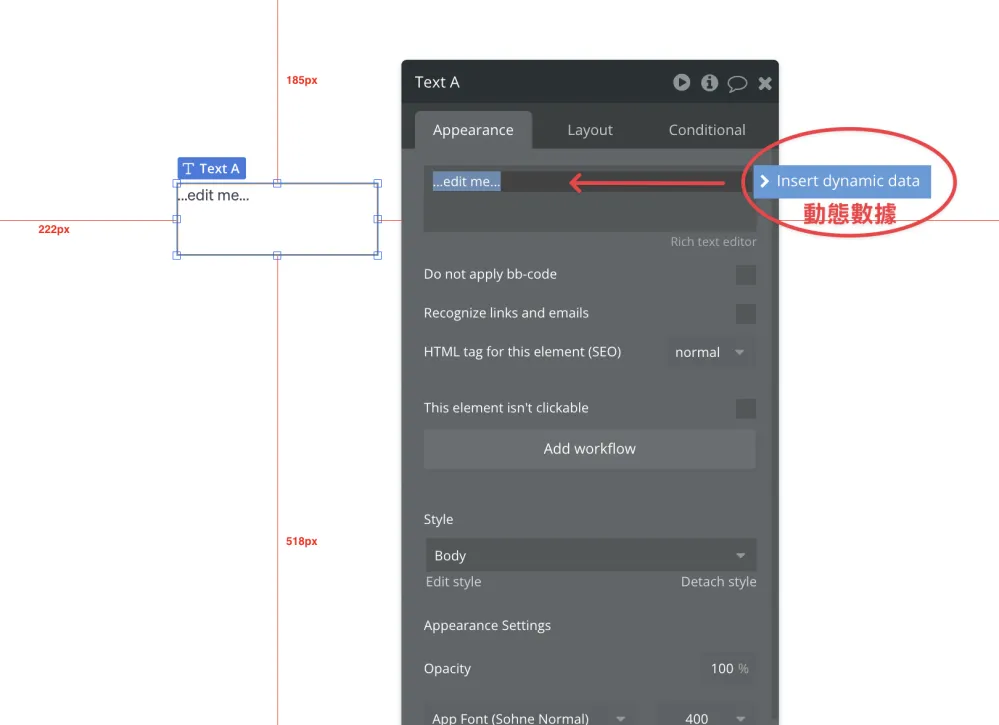

上圖展示了在 Bubble 編輯器中如何使用動態數據。當你選擇一個文字元件(Text A)時,可以看到右側的屬性面板中有「Insert dynamic data」按鈕。點擊這個按鈕,你就可以插入各種動態資料,例如使用者的 id、email、好友數目、未讀訊息數量或現在時間等。同樣地,在如果我們插入的是圖片元件中,我們也可以動態顯示使用者大頭照或公司 logo。

Dynamic Data 如何實現 Facebook 級別的功能

讓我們以 Facebook 為例來理解 Dynamic Data 的威力。當你登入 Facebook 時,你看到的動態牆內容、好友列表、通知數量都是動態生成的,每個人看到的都不一樣。

個人化動態牆實現:在 Bubble 中,你可以建立一個貼文資料庫來儲存所有貼文,然後在首頁設計一個「動態列表」區塊。這個列表會自動從資料庫中抓取「只有目前使用者的好友發布的貼文」。當頁面載入時,系統會自動根據當前登入使用者的好友關係,動態顯示相關的貼文內容。每個使用者看到的內容都完全不同,但你只需要設計一次版面模板。

即時通知系統:想像你要建立類似 Facebook 的通知功能。你可以建立一個通知資料庫,包含通知內容、接收者、是否已讀等資訊。在頁面頂部設計一個通知圖示,這個圖示旁邊的數字會自動計算並顯示「屬於目前使用者且尚未讀取的通知數量」。當有新通知時,這個數字會即時更新,不需要重新整理頁面。

好友推薦機制:Facebook 會推薦你可能認識的人,這在 Bubble 中可以透過複雜的動態搜尋實現。你可以設定搜尋條件為「找出與目前使用者有共同好友,但尚未成為好友的使用者」,系統會自動過濾資料關係並產生推薦清單。

從靜態設計到動態體驗

通過 Dynamic Data,Bubble 將網頁設計從靜態的版面編排提升到動態的體驗創造。使用 Bubble 設計時,我們在設計頁面外觀的同時,也在定義應用的行為邏輯和互動規則。Dynamic Data是 Bubble 這個平台的核心價值所在。我們可以專注於使用者體驗和業務邏輯的設計,而不需要擔心底層的技術實現細節,即使不會寫程式,我們也能開發出複雜的互動式應用。

下一篇文章,我會介紹元件編輯器,說明元件的三大屬性(Appearance、Layout 和 Conditional)。透過這三大屬性的設定,我們可以讓頁面元素跟資料庫連動、設定各種條件邏輯。到時候見!

我是文皓,Minerva MDA碩士、數據分析師與自由實踐者。15年專案管理經驗,現專注於運用AI創造實際價值,協助他人同時實現我對思想、時間與財務自由的追求。「客戶先受惠,自己才能受惠,別人先得到溫暖,自己才有機會放光明」是我的核心信念」,而這個部落格就是我落實這個信念的平台。如果你與我一樣有相同的信念,我誠懇的邀請您與我一起探索如何打造自主的第二人生,突破傳統框架,設計屬於自己的豐盛生活。 您可以透過Link留言給我,或是訂閱我最新文章

探索更多個人成長,AI創新應用與No-Code開發技巧,請訂閱我的最新文章。

助您實現個人成長與自由實踐。絕不濫發郵件,隨時可取消。